art moderne arabe et décolonisation

une histoire de l’art moderne arabe et moyen-oriental

focus : histoire de l’art, artistes et peintres arabes et moyen-orientaux en art moderne et la décolonisation ; histoire de l’art et politique

> achat-ventes de particulier à particulier

|

En dehors de considération politique, l’avant-garde artistique parisienne a été un facteur fort d’attractivité pour tous ces pays :

|

outre l’abstraction et la figuration narrative, le surréalisme aussi a inspiré les peintres arabes, sans qu’ils renient leur désir d’autonomie et leur particularisme : ils ont apporté ces mouvements dans leur culture, enrichissant le propos ; plusieurs d’entre-eux sont restés à Paris pour faire carrière et ont contribué à l’histoire de l’art

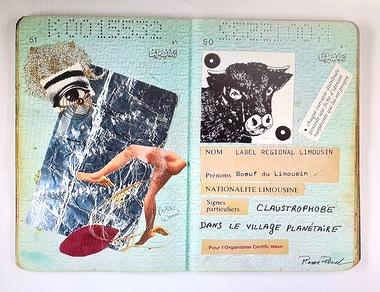

> le surréalisme s’invite avec le poète irakien Abdul Kader el-Janabi (1944 Bagdad), co-fondateur de la revue Désir libertaire ; exemple ce délirant passeport : à Paris il a invité ses amis artistes et poètes surréalistes à enregistrer leurs visites dans ces pages qui deviennent une sorte de "cadavre exquis" : ici, l’intervention de Pierre Pevel, écrivain, vers 1985 |

Abdul Kader el-Janabi,

passeport "cadavre exquis"

|

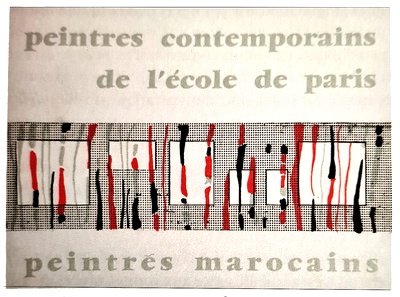

En 1962 un groupe d’artistes marocains révolutionnent leur Ecole des Beaux-Arts dans l’avant-garde moderne, action connue sous l’appellation "école de Casablanca" ;

|

< catalogue des "Peintres de l’école de Paris, Peintres marocains", expostion en 1962 à l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca (archives Maurice Arama)

(courtoisie MAMVP) |

En France, 1968 a vu le summum de l’engagement politique des artistes plasticiens,

|

notamment la figuration narrative parisienne a eu une incidence particulière à l’étranger proche : comme par exemple le rôle politique du peintre Claude Lazar à l’époque où, avec Gérard Fromanger -dont il hérite du style- leurs contestations prenaient forme > Claude Lazar (1947), français né là Alexandrie, a été un artiste militant à l’époque, proche de la figuration narrative ; sa peinture a plus tard évolué vers de paisibles scènes urbaines étonnamment dépourvues de personnages. Claude Lazar

|

|

La Guerre des Six jours (Israël -Egypte juin 1967), la révolte de mai 1968, les guerres du Liban et Iran-Irak (années 80)

|

|

> l’exposition Présences arabes au MAMVP > téléchargez le dossier de l’exposition > style : "l’école" de Casablanca |

voyez aussi :

voyez aussi :

- amateur, collectionneur d’art qui êtes-vous ?

- programme des expositions et foires d’art et design 1er 2026

- idées de cadres et supports d’oeuvres d’art

annonces d'événements :

annonces d'événements :

voici les expos et les foires 1er semestre 2026

|

commencez l’année 2026 |

Art Capital, les artistes en direct

|

des milliers d’œuvres peinture, sculpture, dessin, photo... Art Capital est le salon des artistes actuels |

découvrez les meilleurs jeunes artistes

|

40 artistes francophones de France et de 15 autres pays, sélectionnés sur entrée libre du 13 février au 1er mars |

rare artiste japonaise abstraite, pourquoi ?

|

les plasticiens japonais ne pratiquent presque jamais l’abstraction, encore moins les artistes femmes, sauf quelques rares qui ont fréquenté la France au 20è siècle : c’est la cas de Shizu Shimada (1923-2021), maintenant cotée et dans les musées ; voici son histoire |

art et design à acheter en direct

|

achetez art, design, décoration |

(Almanart est annonceur, pas place de marché)

nos partenaires :

nos amis en art et design :

utilisez ces fonctions : Plan du site  |

Imprimer

|

Imprimer  |

Contact

|

Contact  |

Favoris

|

Favoris  |

Aide

|

Aide  |

Lien coupé

|

Lien coupé  |

Envoyer à un ami

|

Envoyer à un ami  |

RSS 2.0

|

RSS 2.0

Copie ou utilisation non autorisée contenu ou style, est contrefaçon ; site déposé à l'APP ; Almanart est une marque déposée, lire la suite... Réalisation Jmtconseils

plus d’infos :

plus d’infos :